Les poissons migrateurs ont-ils encore assez d’eau et à la bonne température ?

Une étude publiée dans la revue Science of the Total Environment en décembre 2020 étudie l’évolution des températures et des débits dans plusieurs grands cours d’eau français depuis une trentaine d’années.

Si le changement climatique entraîne d’ores et déjà un réchauffement et, combiné aux autres perturbations humaines, des étiages (baisse périodique du niveau des cours d’eau) plus intenses et persistants, l’étude souligne des différences entre les rivières françaises et les saisons. Cette étude révèle également que température et débit peuvent se désynchroniser, au risque que, par exemple, quand l’eau coule suffisamment, celle-ci ne soit plus à la bonne température pour les poissons.

Contexte

La migration et la reproduction de nombreuses espèces animales sont synchronisées avec des paramètres environnementaux, leur permettant ainsi d’optimiser leurs conditions de croissance et de survie, ou celles de leur descendance. En rivière, température et débit sont fréquemment impliqués dans le déclenchement de la reproduction ou de la migration des poissons migrateurs amphihalins (espèces qui, comme le saumon ou l’anguille, partagent leur vie entre mer et rivière).

Or, le changement climatique induit un réchauffement de l’eau et des modifications du débit (en perturbant le régime de précipitations), ces dernières étant variables selon les régions et les saisons. Pour compliquer le tout, le débit est aussi modifié par d’autres pressions anthropiques : prélèvements d’eau, barrages, stockage, etc.

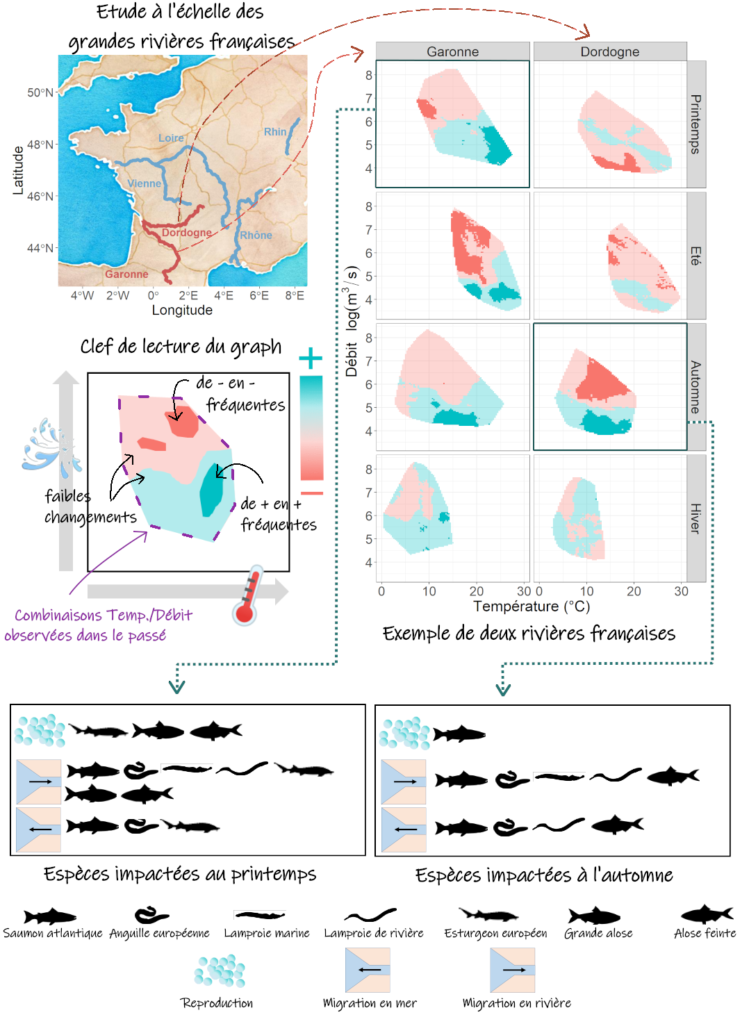

Ainsi, en étudiant 30 ans de chroniques journalières de température et de débit sur 6 grandes rivières françaises, les auteurs analysent l’évolution conjointe de la température et du débit et discutent de son impact potentiel sur les populations de poissons migrateurs.

Changements de température et débit des rivières au cours des 30 dernières années

Pour chacune des grandes rivières françaises étudiées et pour chaque saison, l’évolution conjointe de la température et du débit est résumée sous la forme de diagrammes saisonniers. Pour chaque cours d’eau, on peut ensuite regarder quelles espèces sont susceptibles d’être affectées par les modifications environnementales, à l’instar ici (sur la figure ci-dessous) de la Garonne et de la Dordogne.

Au printemps, la fréquence des épisodes de bas débits et fortes températures augmente dans la Garonne. À l’automne dans la Dordogne, on perd des journées à forts débits (zone rouge foncé en haut du graphique), conditions en général favorables aux poissons migrateurs. Les changements printaniers sont potentiellement impactant puisque de nombreuses espèces y accomplissent leur reproduction (rectangles du bas, pictogrammes du haut), leurs migrations vers l’amont (pictogrammes du milieu) ou vers la mer (pictogrammes du bas).

🌡️ Oui, températures et débits ont changé sous l’effet du changement global (réchauffement de l’eau, modification des précipitations, prélèvements, stockage, etc.), mais de façon asynchrone : certaines associations deviennent plus fréquentes, d’autres plus rares (notamment les périodes de forts débits associés à des températures modérées).

🏞️ Des changements propres à chaque rivière… Si dans de nombreux cours d’eau, la fréquence des épisodes de bas débit et fortes températures (les fameux étiages) augmente, ce n’est pas le cas partout. Pour le Rhin, les changements ont même été très limités.

🍂 Et qui dépendent aussi des saisons ! Si les associations température-débit ont peu évolué en hiver, de forts changements sont observés en été, au printemps (Garonne, Rhône, Loire), et à l’automne (Dordogne, Rhône, Garonne).

🐟 Et le poisson dans tout ça ? Des changements marqués ont lieu pendant des saisons clés pour la migration et la reproduction de nombreuses espèces amphihalines. Cela a pu participer à la perturbation du déclenchement de ces processus écologiques chez les migrateurs amphihalins.

Une méthode innovante pour quantifier l’évolution conjointe de variables environnementales

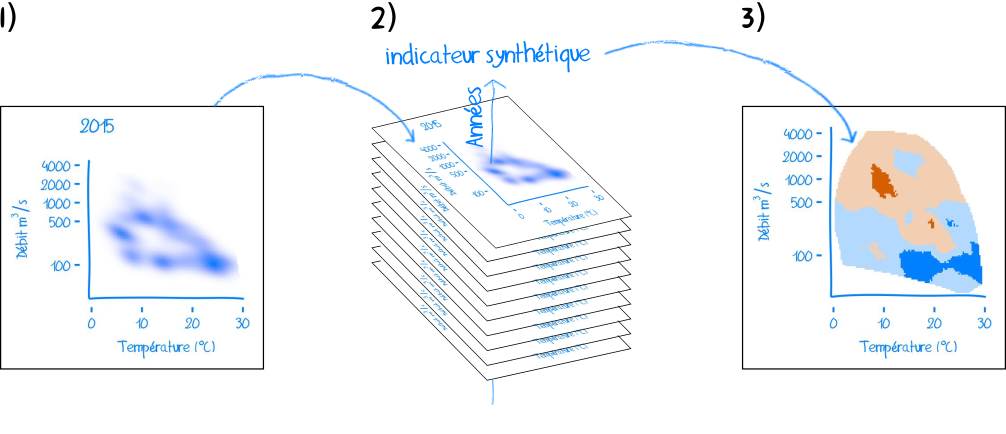

Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont développé une toute nouvelle méthode pour identifier les changements du débit et de la température des cours d’eau.

1️⃣ Carte de fréquence par année

Pour chaque année, une carte est créée. Elle traduit l’existence de l’ensemble des associations température (axe horizontal) – débit (axe vertical) observées au cours de l’année : plus un point est foncé, plus l’association a été fréquente au cours de l’année. Ces observations proviennent essentiellement de mesures réalisées quotidiennement aux abords de barrages hydroélectriques ou de centrales nucléaires.

2️⃣ Comparaison des cartes

Les cartes annuelles sont « empilées ». Chaque point devient plus ou moins foncé au fil du temps. La tendance dans la fréquence d’observation au cours de la période de 30 ans est révélée par une analyse statistique générant un indicateur synthétique. Cet indicateur est positif si l’association température-débit est devenue de plus fréquente, et négatif si elle s’est raréfiée.

3️⃣ Carte bilan

Les indicateurs calculés à partir des cartes empilées permettent de dresser une carte synthétique. Un point est colorié en rouge si la tendance dans la fréquence d’observation au cours de la période est négative et en bleu si elle est positive. Les zones les plus foncées indiquent que l’évolution est suffisamment nette pour ne pas pouvoir s’expliquer que par le hasard.

Implications

Les effets du changement global sont d’ores et déjà visibles sur la température et le débit des rivières. Ces évolutions peuvent induire des désynchronisations entre signaux environnementaux et la raréfaction de certaines conditions environnementales nécessaires au cycle de vie des poissons migrateurs. Elles interviennent ici sur des espèces qui ont été longtemps intensément exploitées et dont certaines sont aujourd’hui en danger. Cela plaide pour une gestion intégrée des cours d’eau : la conservation de ces espèces ne peut se concevoir sans la préservation de leur environnement.

Pour les poissons migrateurs, si l’étude n’a pas directement mesuré les effets des changements environnementaux sur les espèces, la situation est inquiétante et ils devront s’adapter aux nouvelles conditions. Cette question sera l’objet de la prochaine étape de cette étude.

L’auteur principal : Elorri Arevalo.

Après une thèse transfrontalière entre l’Université de Pau et l’Universitad de País Vasco sur l’impact du changement du climatique sur les jeunes stades de salmonidés au sein de l’UMR Ecobiop à Saint-Pée-sur-Nivelle (INRA), Elorri Arevalo a rejoint l’unité EABX de l’INRAE dans le cadre d’un projet commun INRAE-EDF. A la suite de ce post-doctorat d’un an et demi, Elorri est à la recherche d’une nouvelle opportunité. @Elorri_A

Le membre de l’AFH, coauteur : Hilaire Drouineau

Ingénieur de recherche au sein de l’unité EABX de l’INRAE et co-encadrant de ce projet, Hilaire Drouineau étudie le fonctionnement et la viabilité des populations des poissons migrateurs amphihalins dans un contexte de changement global. @DrouineauH

L’AFH vulgarise des articles scientifiques sur proposition de leurs auteurs, également membres de l’Association, et après sélection sur la base de la portée scientifique internationale des résultats et de leur intérêt dans l’optique d’une approche écosystémique de la gestion des ressources. L’AFH n’est pas responsable des travaux dont ces résultats sont issus. Pour plus de questions, contacter directement l’auteur de la publication par mail, à hilaire.drouineau@inrae.fr.

Cette vulgAFH n°2 est le fruit d’un travail de vulgarisation des auteurs cités dans cet article sur la base d’un format proposé par la cellule de vulgarisation de l’AFH. La cellule vulgarisation, composée de Louise Day, Hubert Du Pontavice et Pierre-Yves Hernvann, s’assure du niveau de vulgarisation de la vulgAFH et la met en forme.